Признаюсь откровенно, мой американский реноме, главный герой нижеследующего небольшого сюжета, привлекает внимание своей непочатой активностью и профессиональной преданностью когда-то избранному делу.

Причём, видимо, эта увлечённость была настолько очевидной для окружающих, плодотворной и результативной, что сегодня по истечению более полувека с тех молодых памятных лет, когда всё только зарождалось, уже третье поколение клана Ядгаровых продолжает упорно и терпеливо карабкаться по крутым склонам медицинской стези. Одни наяву, другие пока в мечтах, ожидая необходимого взросления.

Однако не всё так просто и однозначно. Для большей ясности начнём с корней, основы, фундамента, что для бухарских евреев имеет немаловажное значение по сей день. Традиционно на каждого представителя этого небольшого этноса с рождения заводится, образно выражаясь, «виртуальное досье», в анналах которого на уровне общественного мнения хранится самая различная информация, «кто есть кто, да что, чем дышит», кто родственники, насколько надёжны и приемлемы для вероятного родства, возможного совместного бизнеса, да мало ли зачем.

Стоит даже слегка поворошить и найдётся немало желающих поделиться своим добрым мнением или напротив – нелицеприятным, а порой и намеренно лжевредным. Но это лучше, чем полное отсутствие информации.

Касаясь фамилии Ядгаровых, следует иметь виду, что она имеет, согласно авторитетному первоисточнику, персидские происхождение и означает такие ласкающие слух понятия как «памятный подарок, сувенир, реликвия». Можно предположить, что на каком-то этапе развития бухарскоевреского этноса, с завоеванием, в частности, Центральной Азии в 1867 г. Россией и последовавшей следом поголовной обязанности наречь каждую персону фамилией по образцу с метрополией, оканчивавшейся чаще на «ов». К примеру, в России Иванов, а у нас Ядгаров, а не Ядкар, если ориентироваться на персидский первоисточник. До того каждый бухарский имел лишь имя, позаимствованное, как правило, из Святого писания.

Как же быть с фамилией, откуда и на каких основаниях черпать их столь неимоверное количество? В ход пошли заимствования по роду деятельности, месту жительства и рождения, устойчивые лакабы, что в переводе с персидского означает кличка, прозвище и т.д.

Касаясь фамилии Ядгаровых, её смыслового значения можно с большой долей уверенности утверждать, что она вошла в обиход по сугубо объективным причинам. Видимо, когда насущно встал вопрос фамилизации, «офамиливания» бухарских, некий род, прославившийся добрыми делами и благородными поступками был наречён этим именем.

Для большей убедительности и правомерности этого суждения приведём в качестве примера факт, связанный с именем нашего современника – Сиёна Манахимовича Ядгарова, ушедшего в вечность в Нью-Йорке в 2006 году в возрасте 96 лет. Он являлся на протяжении многих десятилетий главой огромного клана-отцом и патриархом большой тесно спаянной добропорядочной семьи, включавшей пятерых успешных детей и целую плеяду горячо любимых внуков и правнуков.

В течение полувека он занимал ответственный пост крупного хозяйственного руководителя в системе Ферганской областной Потребкооперации, являвшейся в России старейшей структурой почти с двухсотлетней историей, аккумулирующей под своей властью значительную часть как производимой, так и поступающей извне товарной продукции.

Если при этом учесть, что главной особенностью советской эпохи являлась совершенно удивительная способность порождать хронический дефицит товарной масс (в то далёкое время в Союзе гуляла популярная байка: «Армянскому радио задали вопрос: «Можно ли построить социализм в пустыне Сахаре?» «Запросто, но спустя месяц начнётся дефицит песка!»), то станет более понятным, что в ведении Сиёна Манахимовича были сосредоточены колоссальные материальные ценности, умелое использование и распределение которых являлось одним из направлений его каждодневной деятельности.

И хотя данное ведомство не могло не быть объектом пристального внимания различных контролирующих и карающих органов, за все годы работы Сиён Манахимович не разу не имел столкновения с законом. При всём при том, что вокруг кипело немало криминальных и организационных страстей и сломанных судеб.

Предельно скромный в быту и в общении, познавший жизнь во всех её проявлениях, он всегда тонко и ненавязчиво ориентировался в многонациональном и многоконфессиональном коллективе, неизменно проявлял открытость и уважение к каждому человеку, оказавшемуся у него на пути независимо от его положения и статуса.

По мере того, как мужали дети и всё более и более вставал во весь рост вопрос о выборе ими профессиональных судеб, Сиён Манахимович твёрдо настаивал и убеждал: «Подальше от советской коммерции, ибо никакие деньги не могут оправдать даже мгновения соприкосновения с законом. Самый достойный путь – это стремление к знаниям и науке». Хотя вокруг было немало примеров, когда иные родители упорно стремились передать свои деловые навыки наследникам, ориентируя их фактически на путь постоянного риска, что было органически присуще эпохе плановой экономики, создающей законы, порой вынуждающие людей идти на их сознательное нарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Из пяти наследников Сиёна Манахимовича лишь старший сын – Борис выбрал путь коммерсанта, остальные связали свои судьбы с наукой и медициной, включая последующие поколения.

Для того, чтобы понять и прочувствовать всю неординарность пути постижения современного врачевания напомним некоторые детали.

Несмотря на всю его сложность, начиная с Medical School, последующей резидентуры с неограниченной занятостью в течение рабочей недели, доктор, претендующий с годами на престижные позиции, способен их достичь лишь при одном условии: полная творческая самоотдача делу на уровне внутреннего интереса и непрерываемого энтузиазма.

Видимо, тому есть несколько экстра важных причин. Во-первых, врач по вполне понятным причинам это одна из наиболее почитаемых и социально востребованных профессий. Во-вторых, глубокий доктор, как говорится от Б-га, обладающий серьёзными навыками и опытом, – это плод, неизменно вскормленный природой ещё в утробе матери, ибо врачевание есть не только рабочее время, но и, выражаясь языком одного известного клинициста, «врождённый образ жизни», мышление, умение принимать подчас судьбоносные решения.

Именно врачи подобного рода сыграли и продолжают по сей день играть роль основных столпов в открытиях и переводе на прикладные рельсы каждого жизнеутверждающего шага в многовековой истории человечества и его физического состояния.

При всей очевидной бесспорности этих суждений, в наш просвещённый и тревожный век, наполненный неистребимыми усиливающимися стрессами, судя по всему, человечество объективно сталкивается с растущим давлением различных видов неврологических недугов, пагубно воздействующих не только на качество жизни, но и приводящих к летальным последствиям.

Достаточно заметить, что четверть населения нашей страны «сидят» на депрессантах. Что касается летальных исходов, то болезнь Альцгеймера и другие виды деменции находятся в первой десятке причин, уносящих жизни людей и занимают седьмую позицию в мировых статистических сведениях о смертности в целом.

Можно с увренностью утверждать, что выбор нашего профессора, остановившийся полвека назад на «Неврологии», как основном направлении своих предполагаемых в будущем научных интересах, был отнюдь неслучайным. Ибо Иосиф интуитивно чувствовал, что данная проблема станет со временем узким местом в познании её тайн и предотвращении неумолимо растущего пагубного воздействия на здоровье человека. Действительно, факты свидетельствуют об очень тревожном положении вещей. К примеру, число людей с болезнью Паркинсона более чем удвоилось с 1990 по 2015 годы и по прогнозам может вновь удвоиться к 2040 году.

Тем самым время подтвердило справедливость этого выбора Иосифа. В 28 лет он защитил кандидатскую диссертацию по проблеме болезни Паркинсона, а в 40 лет получил степень доктора наук и звание профессора после успешной защиты в Москве на учёном Совете в Академии медицинских наук диссертации по теме «Геронтологические проблемы старения». Кстати, средний возраст докторов наук в России ныне составляет 64 года, что, к сожалению, несопоставимо с данными США, поскольку системы аттестации научных работников в двух странах в корне различны. Научную деятельность Иосифа можно разделить на два этапа: первый -доэмигрантский период и второй – после иммиграции в 1998 году с семьёй в США. Первый оказался более чем насыщенный. В течение менее двадцати лет учёба и успешное завершение Андижанского медицинского института и последующая защита двух диссертаций: кандидатской и докторской, научная и учебно-методическая деятельность, в том числе заведывание кафедрой неврологии, а также исполнение ряда ответственных обязанностей, включая должность Учёного секретаря Учёного Совета института.

В этот же период три аспиранта Иосифа, имя которого становилось всё более и более известным в среде коллег-неврологов, успешно защитили кандидатские диссертации. Тем самым школа нашего профессора оставила в Узбекистане свои глубокие следы, которые и далее будут успешно расширяться.

Оказавшись в 1998 г. в США, профессор продолжает активно сотрудничать с родной альма-матер. Теперь ему в этом активно содействует дочь Елена Иосифовна, которая пошла по стопам отца и, приехав на новую землю дипломированным доктором в области неврологии, не мешкая ни мгновения, успешно подтвердила здесь свою высокую квалификацию сообразно американским стандартам и преступила к самостоятельной практической деятельности.

Не менее плодотворно складывалась в США и профессиональная деятельность его старшего сына – Дмитрия. Он также оперативно в течение года-двух подтвердил свой лайсенс врача из страны исхода и ныне трудится врачом-пульманологом, специализирующимся по проблемам сна, успев завоевать наивысший аттестационный рубеж, установленный в США для врачей.

Для сравнения напомним, что среднестатистическое время для получения американской лицензии врачами, прошедшими обучение в других странах, колеблется от трёх до семи лет.

Младшая дочь профессора – Алефтина приехала в США подростком. А потому, окончив High School, она стала рафинированным американским дантистом. Кстати, семья Иосифа, его супруга -Роза, жена Дмитрия и мужья обоих дочерей также высокие профессионалы-медики. Видимо, назидания отца и деда Сиона, его мощная нишама не только всесильная, но и вездесущая, независимая ни от пространства, ни от времени, поскольку близка к абсолютной истине.

Американский период жизни оказался в своём ракурсе для Иосифа весьма плодотворном и значимым, как и в доиммигрантские молодые годы, тем более с учётом вступления в королевский возраст, когда добиться социального признания намного сложней. Тем не менее, будучи великим несгибаемым тружеником, Иосиф не был намерен почивать на лаврах. Напротив, мобилизовав все свои интеллектуальные и физические резервы, он, как говорится, с головкой погрузился в любимую и желанную работу, продлевая тем самым свои годы функционально здоровой и творчески насыщенной жизнью. См. ниже вставку.

Счастья Вам и благополучия в кругу Вашей замечательной семьи, друзей и близких.

ВЕЛИЯМ КАНДИНОВ

Дорогие читатели! Учитывая, что творческая биография И.Ядгарова в Америке насыщена очень интересными событиям, автор данного материала решил сослаться без купюр на небольшую ремарку, любезно представленную уважаемым профессором.

«За последние десять лет мною было опубликовано восемь статей и три приняты в печать в центральных неврологических журналах Москвы и Ташкента. Тематика этих работ охватывает широкий спектр актуальных проблем современной неврологии — от инсульта и головных болей до мигрени и эмоционального выгорания.

Каждая публикация становилась результатом не только многолетних наблюдений, но и стремления поделиться накопленным опытом с коллегами и пациентами. Помимо статей, мною были изданы две монографии. Первая из них — «Головные боли» на русском языке, в которой систематизированы клинические наблюдения и современные подходы к диагностике и лечению данной патологии.

Вторая — «Мигрень», подготовленная и опубликованная сразу на двух языках, русском и узбекском, что позволило расширить аудиторию читателей и сделать её доступной как российским, так и узбекским специалистам, а также пациентам. Эти книги стали важной вехой в моей научной и практической деятельности.

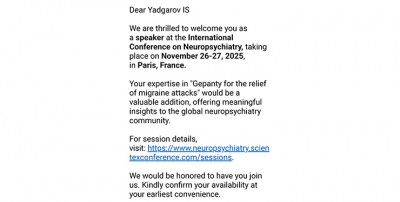

Неудивительно, что публикации и монографии вызвали интерес научного сообщества и послужили причиной приглашений на международные конференции. Так, в марте этого года я принял участие в крупном форуме в городе Дубай, где представил результаты своих исследований и обменялся опытом с коллегами из разных стран.

В ноябре с.г. мне предстоит выступить в качестве спикера на Международной конференции с докладом о применении гепантов в лечении острой головной боли. Для меня особенно приятно осознавать, что сегодня при поиске в Интернете информации о словосочетании «гепанты при лечении мигрени» среди русскоязычных публикаций можно встретить только мою фамилию.

Думаю, что многие из моих работ оказались полезными не только для пациентов, которые нуждаются в достоверной информации, но и для медицинского персонала, работающего в области неврологии. Эти публикации стали своеобразным мостиком, позволившим мне спустя десятилетия возобновить общение с коллегами из стран бывшего Советского Союза. Современные электронные средства связи — мессенджеры, видеозвонки — сделали возможным живое профессиональное общение, которое спустя 20–30 лет вновь обрел актуальность и личную ценность. И, конечно, особенно радостно ощущать, что общее дело и преданность профессии объединяют нас, независимо от времени и расстояний».

ИОСИФ ЯДГАРОВ, Д.М.Н., ПРОФ.

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ИОСИФ ЯДГАРОВ ГЛАЗАМИ БЕСПРИСТРАСТНОГО HАБЛЮДАТЕЛЯ

Typography

- Smaller Small Medium Big Bigger

- Default Helvetica Segoe Georgia Times

- Reading Mode